北欧の照明の魅力に迫る!【ヒュッゲな暮らしをデザイン 北欧のあかり展】に行ってきました

先日、東京の高島屋で開催されている北欧の明かり展に行ってきました。

一言で言って、最高でした。

長野県の上田市といういわゆる田舎と呼ばれる地域に位置している場所に塩田家具があります。 普段のご案内をしていて思う事は

「北欧の照明」はまだまだ認知度は低いな~という事です。

認知度が低い分、魅力を伝える事に苦労しています。

しかし、今回の北欧の明かり展では、北欧の照明に対してこんなにも真剣に向き合っている人たちがいて、それを楽しんでいるお客様がたくさんいらっしゃるという事がとても嬉しく思い

「もっと頑張らなくては!」と改めて思いました。

前置きが長くなってしまいましたが、北欧の明かり展の感想を書きながら、北欧の照明の魅力をお伝えできればと思います。

Contents

北欧の照明とは?

「北欧の照明」と言っていますが「一体、北欧の照明とは何のか?」 という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

大まかな定義でいうと2つあると考えています。

①北欧で作られている照明

言葉のまんまになってしまいますが、

主にデンマークが北欧の照明を生産しているブランドが多いです。

例えば

「ルイスポールセン」

「レ・クリント」

「アルテック」

「フリッツハンセン」

「リーファ」

「アンドトラディション」

などのブランドがあります。

②歴史のある照明

これに関しては絶対にそうでなければならない訳ではないとは思います。

ただ、上記のブランドが現在発売している照明の6割が1970年代以降に生み出されたものです。

4割はそうでは無いですし最近生み出された照明もありますので、一概にそうとは言えないのですが、一般的に想像される「北欧の照明」と呼ばれているものは歴史的なモノが多いように感じます。

北欧の照明の魅力とは?

詰まるところ「北欧の照明の魅力」とは何なんだ?と聞かれると

「眩しくないけど、明るい、それでいて美しい」

事だと思います。

北欧の照明の第一人者のデザイナーのポールヘニングセンの言葉で「夜は昼にならない」という言葉がありました。

太陽が昇り、日が傾き、夕方になり、夜になる その延長線上に照明があるべきだということも言っています。

なので、夜でもお部屋を煌々と明るくさせてる部屋はリラックスできないという事です。

北欧照明の祖先 パリランプ

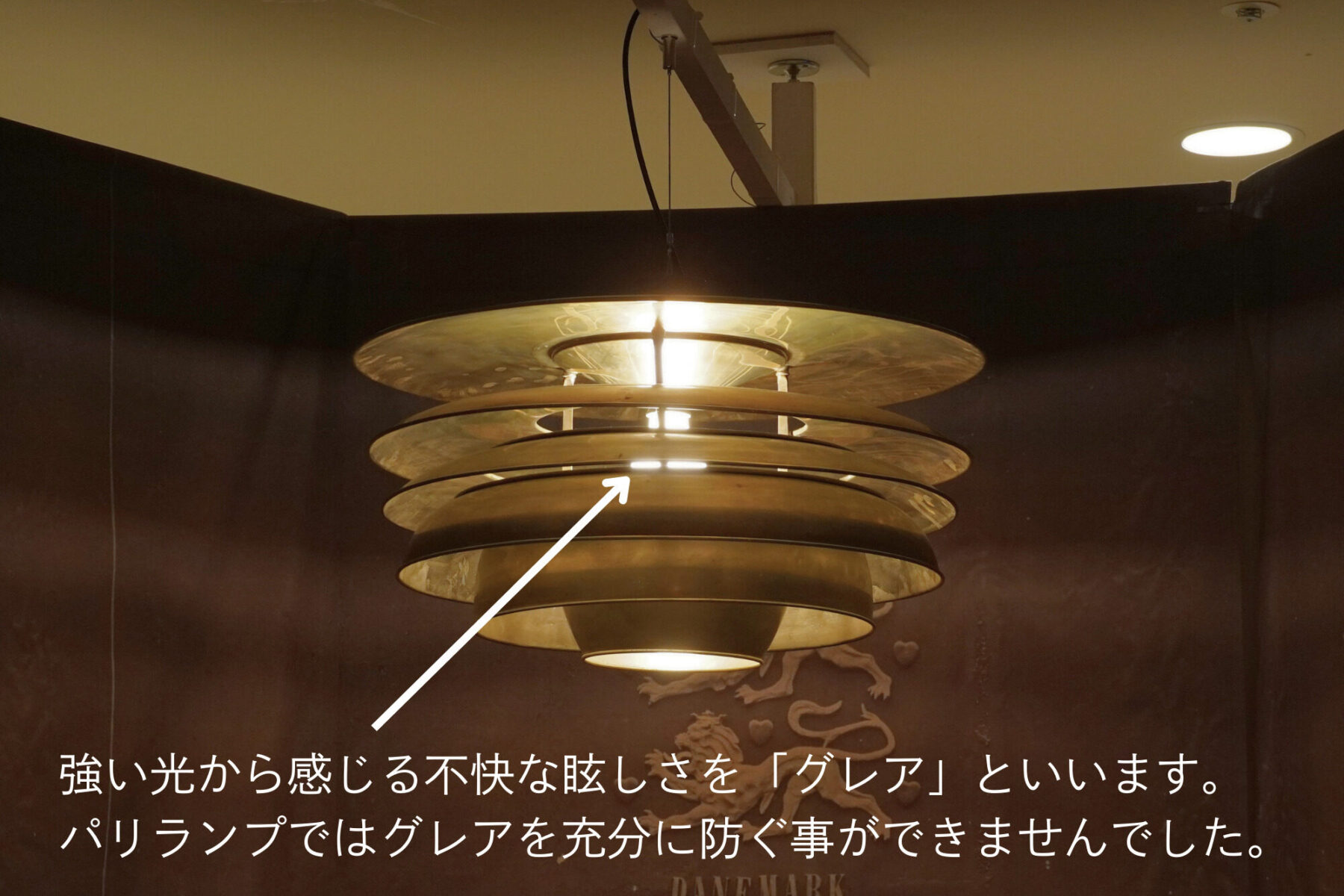

北欧の明かり展では1925年にポールヘニングセンがデザインした「パリランプ」が展示されていました。

当時のパリ万国博覧会に出展されて、金賞を受賞したことから「パリランプ」という名前になったとの事です。

しかし、ポールヘニングセンはパリランプに関しては納得のいくものではありませんでした。

照明の大きな欠点 「グレア」

何故、ポールヘニングセンがパリランプに不満を持っていたかというと、光源(電球)が見えやすかったということです。

光源を直接見るとまぶしいですよね。 この眩しさによる不快感を「グレア」といいます。

ポールヘニングセンはこの「グレア」を憎み生涯闘い続けたといっても過言ではありません。

僅か1年でグレアを改善する「PHランプ」の開発

パリランプが生まれた翌年の1926年にポールヘニングセンは大きな発明を生み出します。

それが「PH3枚シェードシステム」の開発です。

パリランプから僅か1年ほどで、パリランプの欠点を大きく改善する照明を発明しました。

パリランプの6枚のシェードに対して、PH3枚シェードは文字通り3枚のシェード。

北欧照明の「眩しくないけど、明るい」の礎にもなった照明だと思います。

様々な形に展開されたPH3枚シェード

このPH3枚シェードはその後さまざまな形に派生していき、3枚シェードが使われている現行で販売されている照明は30種類以上もあります。

凄いですよね~

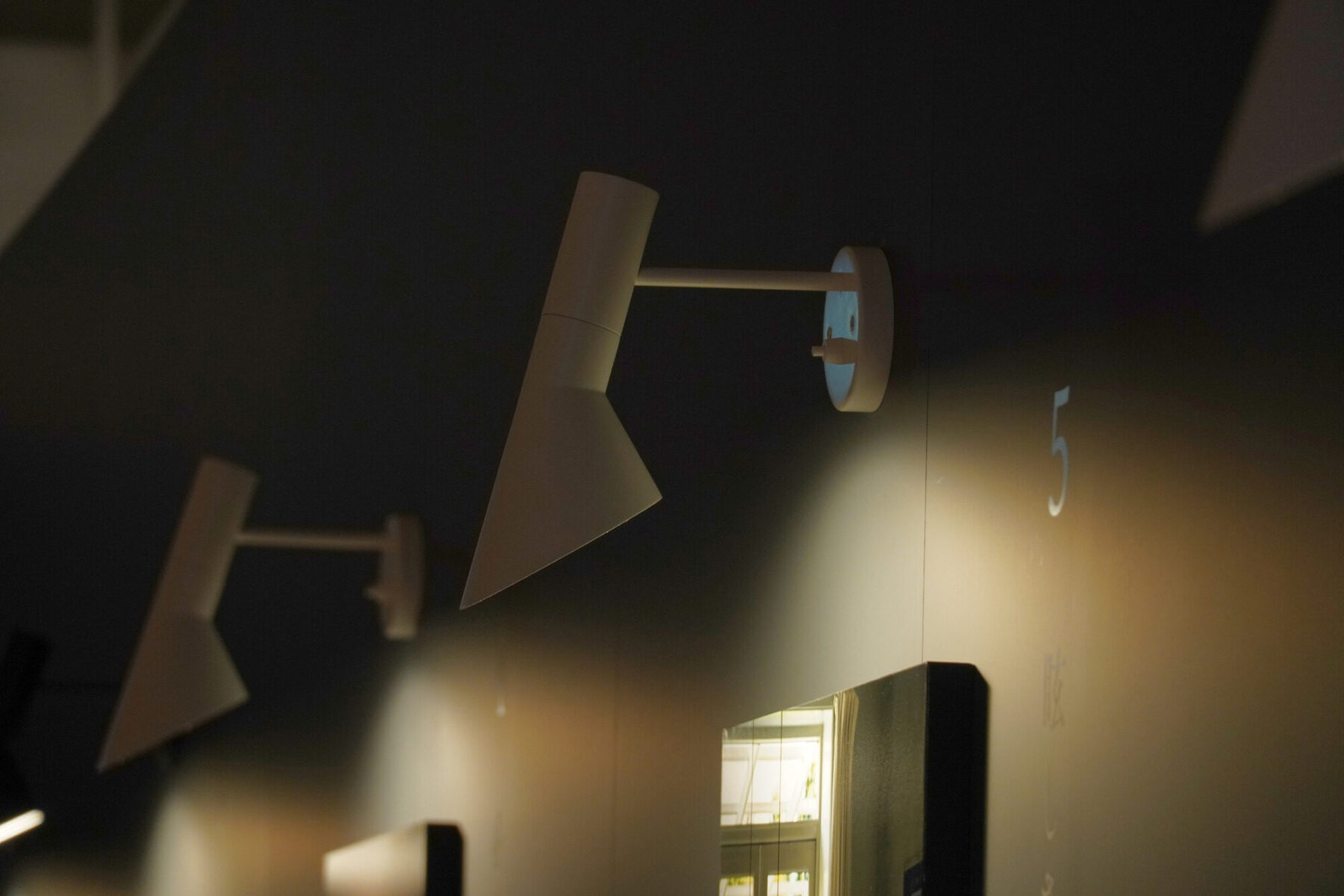

北欧の明かり展では1920~30年代に発売されていた、貴重なPH3枚シェードの照明が展示されていました。

ペンダントランプ【PH 1 / 1 】 1926年

小さくてとても可愛いかったです。

ペンダントランプ【PH 2 / 2】 1926年

テーブルランプ【PH 3 / 2 テーブル】 1927年

もともとは100年近く前に生まれていると考えると凄まじいですね!

テーブルランプ 【PH 2 / 2クエスチョンマーク】 1931年

現行品でも同じデザインのものが発売されています。

ペンダントランプ【PH 3½-3 】 1926年

テーブルランプ 【PH 2 / 2 スノードロップ】 1930年代

この時代ならではデザインですね。

とても貴重な照明を見れました。

ポールヘニングセンの言葉

北欧の明かり展ではポールヘニングセンの言葉が色々と展示されていました。

「眩しい明かりを眩しいと思わないのは鈍感だ」とか

「明かりは低ければ低いほど良い(低くても眩しくないように設計されているのであれば)」

↑ 写真を撮るのを忘れていて、すごいあやふやな記憶です。

明かり展の中で、ポールヘニングセンが生前、照明についてインタビューを受けている映像が流されていました。

そこでポールヘニングセンが

「安い照明はあり得ない。それはブドウで造られているワインをリンゴやオレンジで作っている事だ」

↑これまたあいまいな記憶ですが、安い照明は、全く別物であるという意味の事を言っていました。

この言葉を自分なりに考えてみると、 高い照明=良い照明 という事ではなく

高い照明=デザイナーが入っているという事を言いたかったではないかと思います。

安い照明=デザイナーが入っていないからその分安い。

だから眩しい照明もあるし、それが心地の良い照明ではない。

そういう事を伝えたかったんじゃないかなーと思いました。 (なんとなく良いほうにマイルドな解釈ですけれども…)

北欧の明かり展の事を全般的に書こうと思っていましたが、ポールヘニングセンの事ばかり書いてしまいました。

長くなってしまいましたので、他の感想は次回に書きます!!