第4回:巨匠たちとの対話から生まれた美学

─ ポール・ケアホルムの人間関係と受け継がれる影響 ─

ポール・ケアホルムという人物を深く理解するためには、彼がどのような人々と交流し、どのような影響を受け、またどのように他者に影響を与えたのか──その人間関係に目を向けることが欠かせません。

ここでは、彼にとって特に重要な存在であったハンス・J・ウェグナー、そしてE.コールド・クリステンセンとの関係を中心に、彼の創作活動における人間的な側面に迫ります。

Contents

ハンス・J・ウェグナーとの関係──師であり友であり、共鳴する美意識

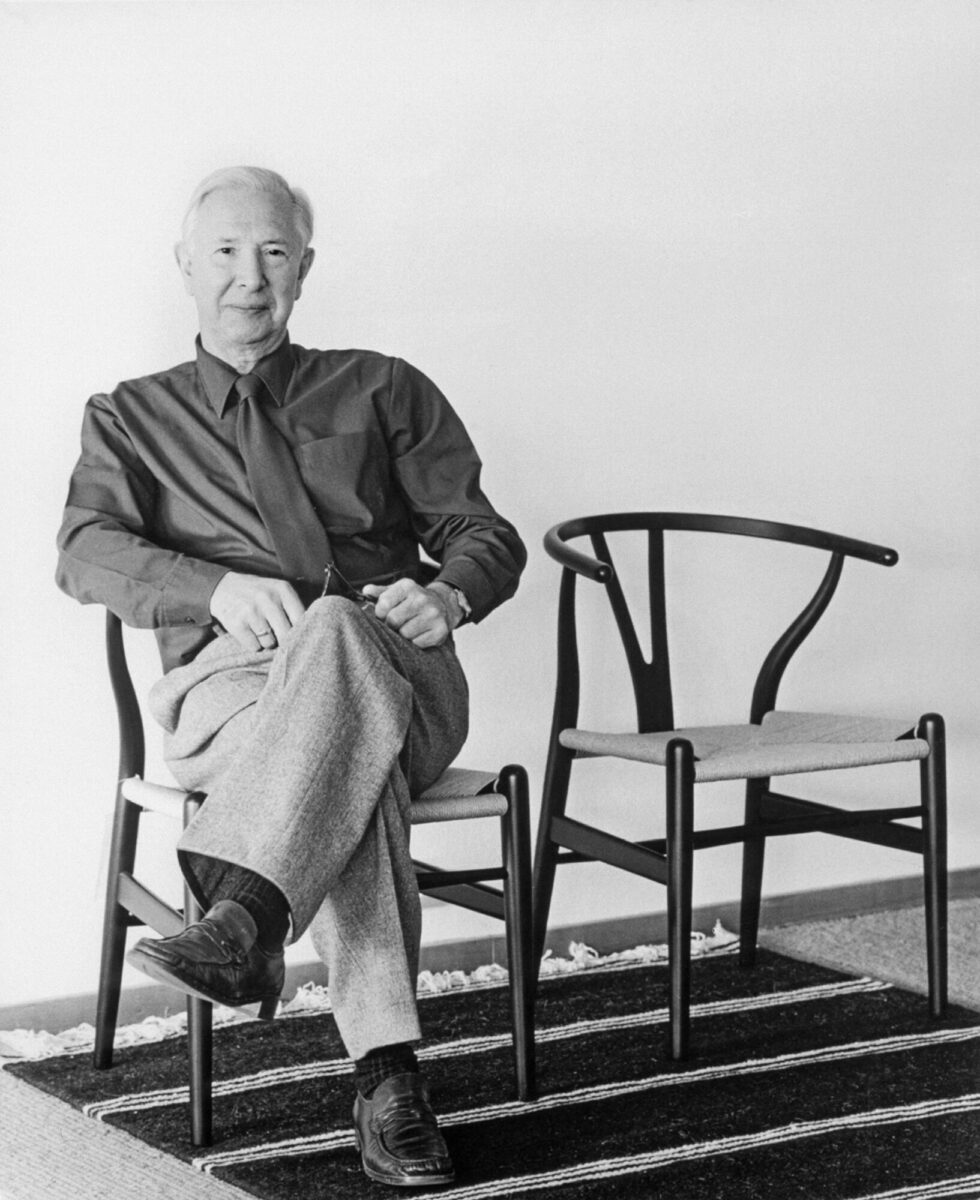

まず何よりも欠かせないのが、師であり友人でもあったハンス・J・ウェグナーとの関係です。ウェグナーは、20世紀デンマーク家具デザインを代表する巨匠であり、ケアホルムが学んだデンマーク工芸学校で直接指導を受けた人物でした。

ウェグナーは、木材という素材の持つ可能性を徹底的に追求し、伝統と現代性を融合させた数々の名作椅子を生み出しました。その素材への理解、形態と機能の両立を目指す姿勢は、若き日のケアホルムに大きな示唆を与えたと言われています。

実際にウェグナーはケアホルムを高く評価し、自身のデザイン事務所で働かせるだけでなく、彼の才能を周囲に積極的に推薦していました。素材や製作への敬意、使い心地と美しさの両立を目指す精神──それらは、素材こそ違えど、ケアホルムの作品にも脈々と息づいています。

たとえば、ウェグナーが椅子の構造を徹底的に研究し、不要な要素を削ぎ落とす設計思想を貫いたように、ケアホルムもまた「家具を建築的視点で捉える」というスタンスを貫き、過剰な装飾を排した純粋な造形を追求しました。また、ウェグナーが人間工学と職人技の融合を重視したのに対し、ケアホルムもまた、鉄の加工職人や革張り職人など各分野の名匠と協働し、仕上げに一切の妥協を許さない姿勢を見せていました。

このように、ウェグナーはケアホルムにとって単なる恩師を超えた存在であり、生涯にわたって深い信頼と友情を育んだ相手でした。1980年、ケアホルムが逝去するまでその交流は途絶えることなく続き、二人の関係は、デンマークデザイン史のなかでも心温まる美しいエピソードとして今も語り継がれています。

E.コールド・クリステンセンとの協働──理念を具現化した「伴走者」

もう一人、ケアホルムの創作活動において欠かせないパートナーが、実業家にして家具製造者であったアイヴィンド・K・クリステンセン(E. Kold Christensen)です。彼はデザイナーではありませんでしたが、1950年代半ばにケアホルムと出会い、以後、彼のほとんどすべての代表作を製品化していく重要な存在となりました。

クリステンセンは、自身の家具工房でケアホルムの試作やアイデアに耳を傾け、複雑な構造や高価な素材が要求される挑戦的な作品にも理解を示し、惜しみない投資を行いました。ケアホルムの創造性を制限することなく、むしろその可能性を最大限に引き出すための環境を整えたのです。

実際、ケアホルムの家具作品の多くは、まずクリステンセンの工房で試作・製造され、その後市場へと送り出されていきました。品質に一切の妥協をせず、デザイナーの理念を忠実に具現化してくれるクリステンセンの存在は、ケアホルムにとって単なる製造者ではなく、創作を共に歩む「伴走者」そのものでした。

この二人の関係は、理想的なデザイナーとプロデューサーの協働モデルとして今なお語り草になっており、ケアホルムの成功の陰には、クリステンセンの献身的なサポートがあったことを忘れてはなりません。

なお、ケアホルム没後しばらくしてクリステンセン社は活動を終えましたが、1982年以降はフリッツ・ハンセン社がケアホルム作品の製造ライセンスを引き継ぎ、現在に至るまで「ケアホルム・コレクション」として世界中に供給され続けています。

建築家・教育者たちとの関係──家具建築家としての視座

ケアホルムの人間関係は、デザイナーや職人にとどまらず、教育者や建築家たちとの交流にも広がっていました。彼はデンマーク王立美術アカデミーで教授に就任する前、エリック・ヘアロウ(Erik Herløw)やパレ・スユエンソン(Palle Suenson)といった建築家たちのもとで学び、実務を経験しています。

ヘアロウは工業デザイン分野でも名を馳せ、産業とデザインを架橋する視点をケアホルムに与えました。また、機能主義建築の実践者であるスユエンソンの事務所での実務経験を通じて、ケアホルムは「空間の中で家具をどう捉えるか」という統合的な視点を身につけたと考えられています。これらの経験は、彼が自身を「家具建築家」と位置づける素地となっていきました。

加えて、妻であるハンネ・ケアホルム(Hanne Kjærholm)も建築家であり、1954年にはコンクリート製の公共ベンチを共同で設計するなど、夫婦での協働プロジェクトも行っています。家庭内でも、素材や構造について日常的に対話を重ねていたであろうことが想像されます。

国際的な巨匠たちからの影響──ミース、リートフェルト、モンドリアン

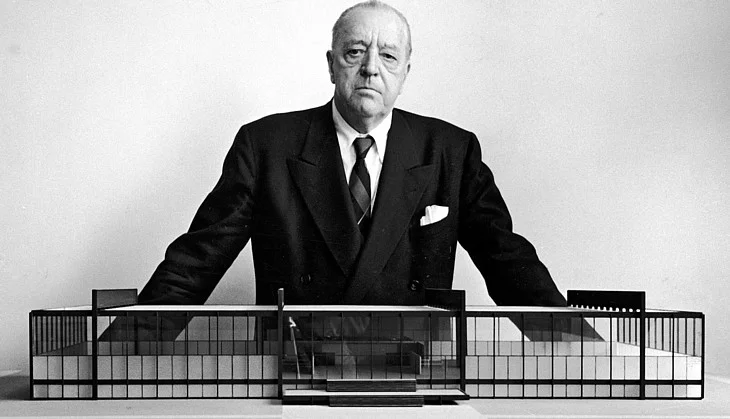

ケアホルムが受けた影響は、国内の師弟関係にとどまらず、国際的なモダニズムの巨匠たちからも多くの刺激を受けていました。彼は自ら、ミース・ファン・デル・ローエ、チャールズ&レイ・イームズ、ピート・モンドリアン、ヘリット・リートフェルトといった人物たちの名を挙げ、インスピレーションの源であることを認めています。

たとえば、リートフェルトの前衛的な椅子デザインは、ケアホルムに新素材への挑戦心を芽生えさせ、妻との協働によるコンクリート製アウトドア家具シリーズ(1954年)へと繋がりました。また、ミースの有名な理念「Less is more(より少ない構成で、より豊かに)」は、ケアホルムのミニマルなデザイン哲学と深く響き合っています。

さらには、モンドリアンの絵画に見られる水平と垂直の構成美も、PK61のようなテーブル作品の中にそのエッセンスが反映されていると解釈されています。こうした国際的・学際的な影響を柔軟に吸収しながら、それをデンマークのクラフトマンシップと融合させるという点に、ケアホルムの独自性がありました。

教育者としての顔──後進への影響とその継承

デンマーク王立美術アカデミーで長年教鞭をとったこともあり、ケアホルムは次世代のデザイナーたちにも大きな影響を与えています。多くの教え子たちが、「装飾を排し、本質を見極める」というケアホルム流の理念を継承しながら、新たな表現を模索していきました。

また、彼の革新的な素材使いと構造美へのこだわりは、北欧デザインのイメージを刷新し、ミニマリズムやインダストリアルデザインの文脈の中でも再評価されています。彼の家具は、建築家たちにも高く支持されており、20世紀後半以降の数多くの建築空間で採用されました。

ケアホルムの作品は、建築空間の中にあって静かに存在感を放つ「佇まいの美学」を体現しており、その役割は単なる家具を超え、空間に詩的な緊張感をもたらす「静かな彫刻」とも言えるでしょう。

総括:デザイン界の架け橋として

総じて、ポール・ケアホルムは、先人たちから深い学びを得て、それを自身の哲学と融合させながら、後進に豊かなインスピレーションを与え続けた、まさにデザイン界の「架け橋」と言える存在です。

その系譜は今も脈々と続いており、世界中のクリエイターたちが彼の美意識に共鳴し、リスペクトを込めて作品づくりに励んでいます。

次回第5回:ビジネスで読み解くケアホルム作品の価値

では、現代におけるケアホルムの再評価や復刻の背景、そしてそのデザインが持つ「今の価値」に迫ります。