北欧家具と日本の家具、張地の違い

Contents

張地の奥深さに気づいたきっかけ

家具選びをするときに「張地」って、どうしても優先順位が低くなりがちだと思います。

実際、私も以前は恥ずかしい話ですが、以前は張地については後回しにしていました。

ところが、今年の5月から「フリッツ・ハンセン」を取り扱い始めたことをきっかけに、張地について学ぶ機会が増えました。調べていくうちに自然と興味がわき、今では

「張地って奥が深くて面白い!」

と感じるまでになりました。

北欧と日本で異なる張地の考え方

調べていく中で気づいたのは、北欧家具と日本の家具では「張地の考え方」そのものが違うということです。

もちろん使われている張地の種類や素材も異なります。

家具は長く使うことが前提です。そのためには構造や内部のクッションの耐久性も大事ですが、実は 「張地」も家具を長く美しく使ううえでとても重要 なんです。

今回からは、そんな奥深い張地についてもお伝えしていきたいと思います。

北欧家具を語る上で欠かせない「Kvadrat(クヴァドラ)」

北欧家具といえば、外せないテキスタイルメーカーがあります。

それが 「Kvadrat(クヴァドラ)」 です。

Kvadratは1968年にデンマークで創業したテキスタイルメーカーです。

多くの北欧家具メーカーがKvadratの張地を採用しており、北欧を代表するテキスタイルメーカーです。

代表的な張地である「ハリンダル65」は、ナナ・ディッツェルというデザイナーによって生み出されました。

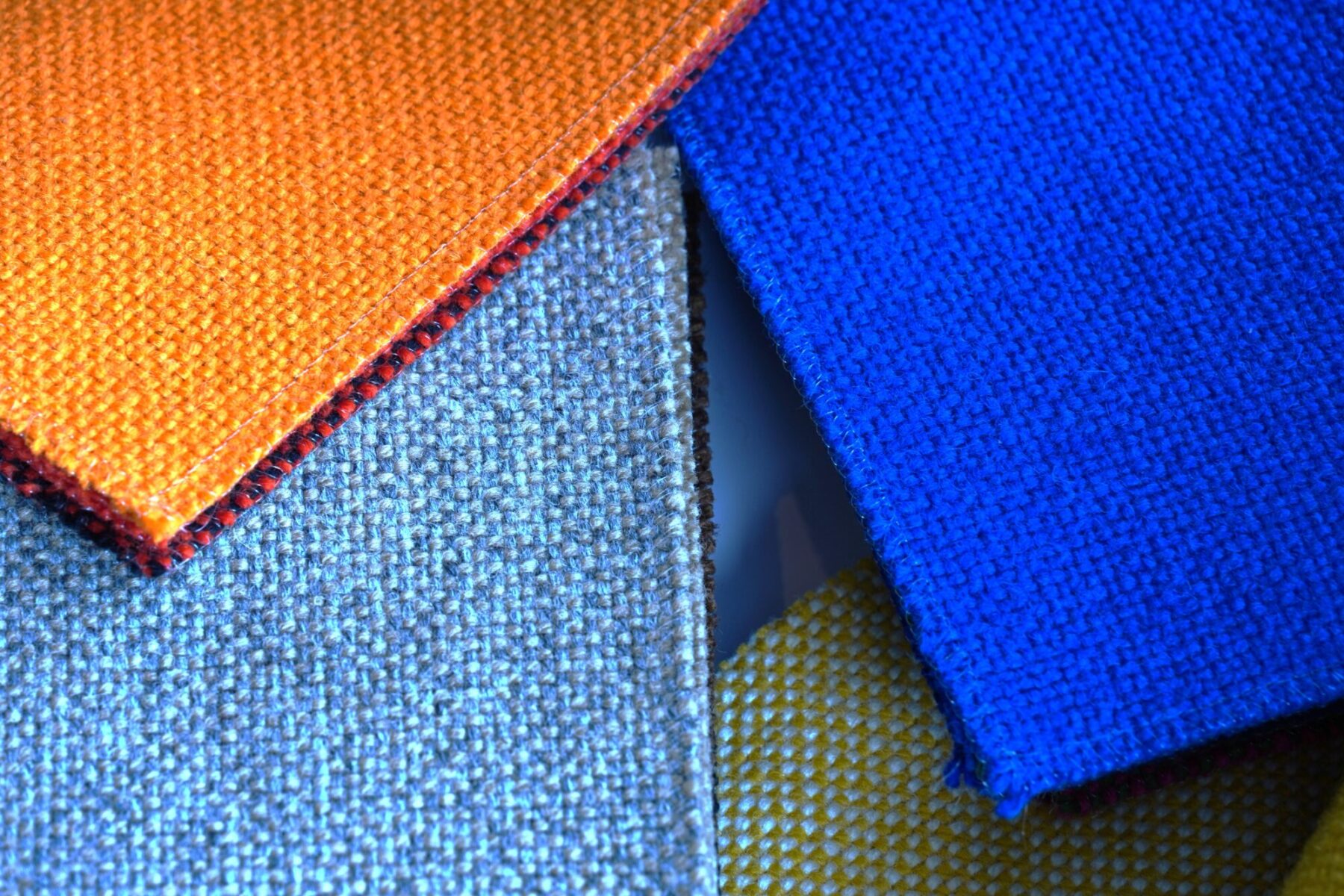

このシリーズはなんと 58色展開。グレーやベージュなど合わせやすい色から、鮮やかな有彩色まで揃っており、選ぶ楽しさがあります。

日本との違い ― ウールと化学繊維

日本の家具張地は化学繊維が多く使われていますが、北欧ではウールがよく採用されています。

この「ウールの特性」について話しだすと長くなってしまうので、また別の機会に詳しくお伝えできればと思います。

張地の耐久性を示す「マーチンデール」

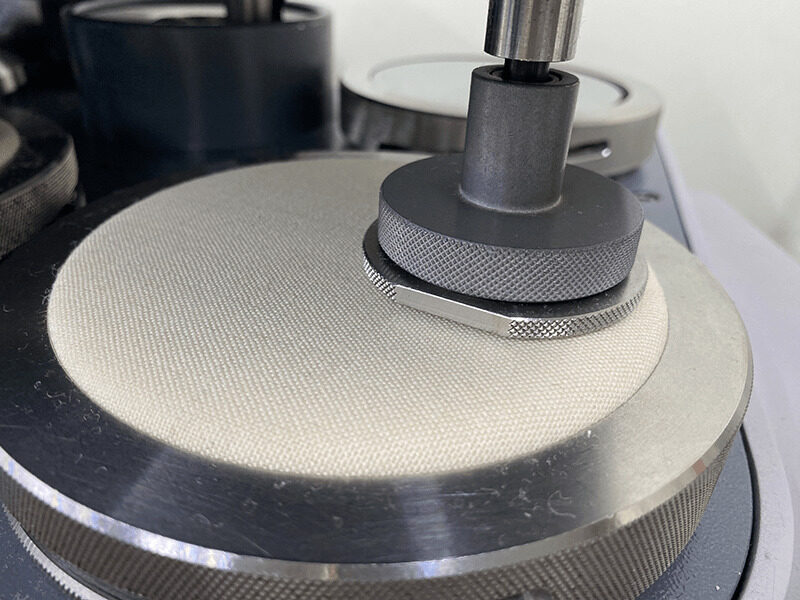

北欧の張地には「マーチンデール」という耐摩耗性の基準値があります。

簡単に言うと、専用の機械で布をこすり続けて 糸が2本切れるまでの回数 を数値化したものです。

北欧では一般的な耐久テストであり、信頼できる数値です。

| 回数 | 用途 | 説明 |

|---|---|---|

| 10,000回以下 | 装飾用 | クッション、タペストリー、カバーなど座らない部分 |

| 10,000~19,999回 | 軽使用 | 応接用チェア、たまに使う家具 |

| 20,000~39,999回 | 一般使用 | 家庭用ソファ・チェア(リビングなど) |

| 40,000~59,999回 | 重使用 | 頻繁に使う家具、オフィス家具 |

| 60,000回以上 | 公共・商業施設用 | ホテル、レストラン、公共施設など |

ちなみに、先ほどの「ハリンダル65」のマーチンデールは 100,000回。

非常に高い耐摩耗性を誇ります。

張地の魅力は「色の重なり」

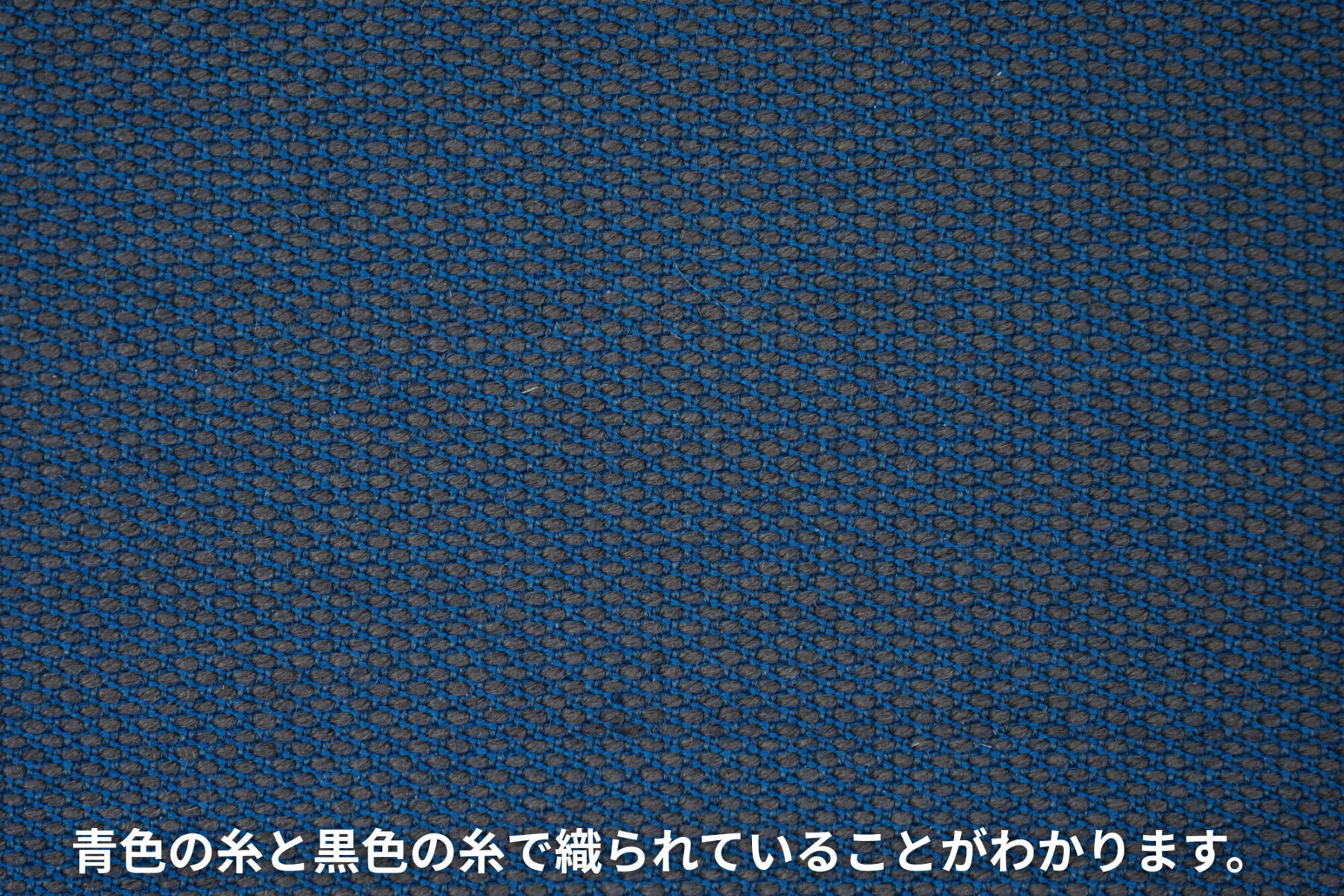

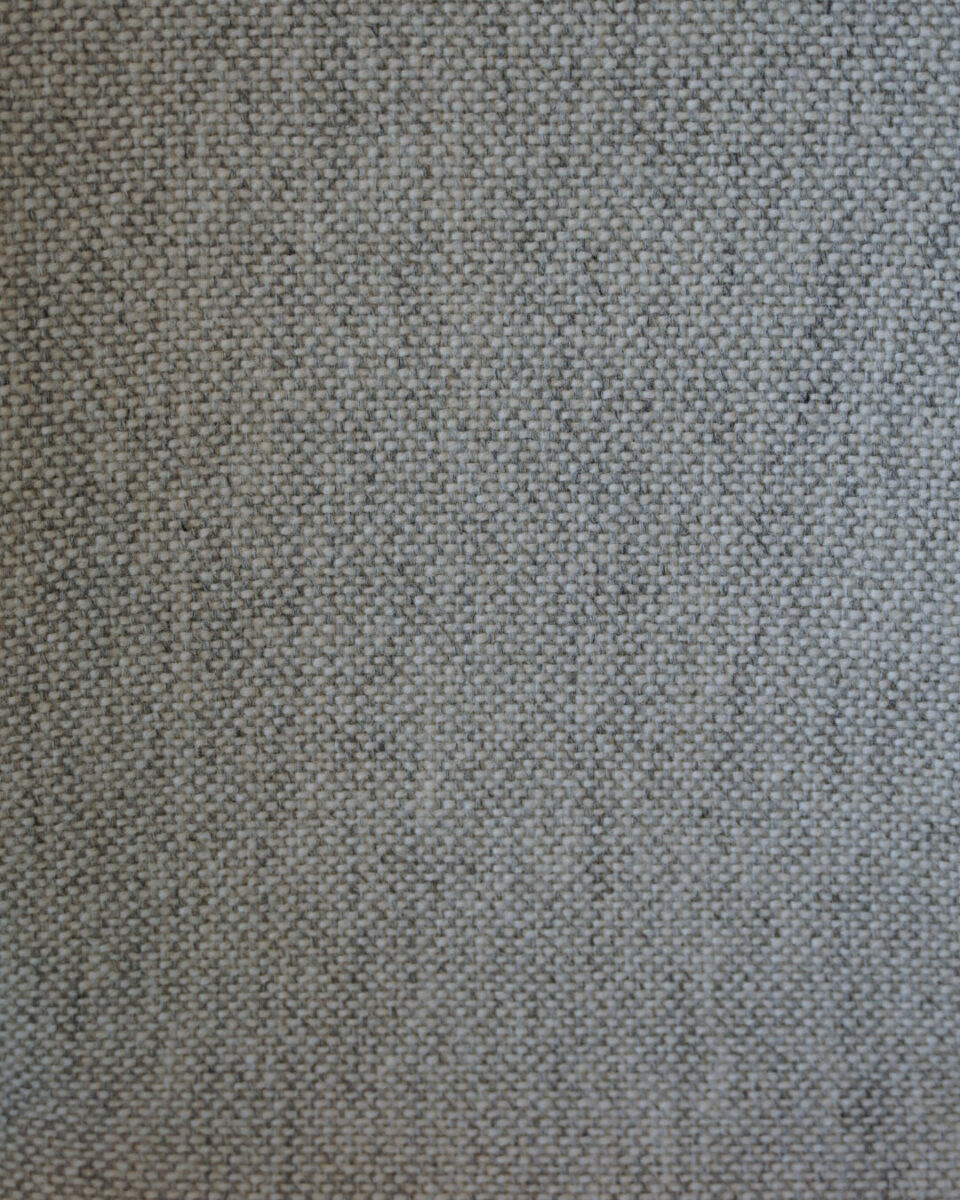

張地は、さまざまな色の糸で織られています。

たとえば、一見「青」に見える布も、近くで見ると複数の色が組み合わさっているのがわかります。

その結果、遠目に見たときと近くで見たときで、また違った表情を見せてくれるんです。

「単なる張地」ではなく、まさに織りの世界の奥深さを感じられます。

まとめ

今回は「張地って面白い!」と感じたきっかけや、北欧と日本の違い、Kvadratやマーチンデールについて簡単にご紹介しました。

張地の魅力や素材の違いなどを少しずつお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います!