ウェグナーの裏に「サレスコ」あり。デンマーク家具が世界を席巻した秘密

こんにちは、スタッフのベップです。

名作家具の裏側には、デザイナーひとりの才能だけでは動かせない「仕組み」があるものです。

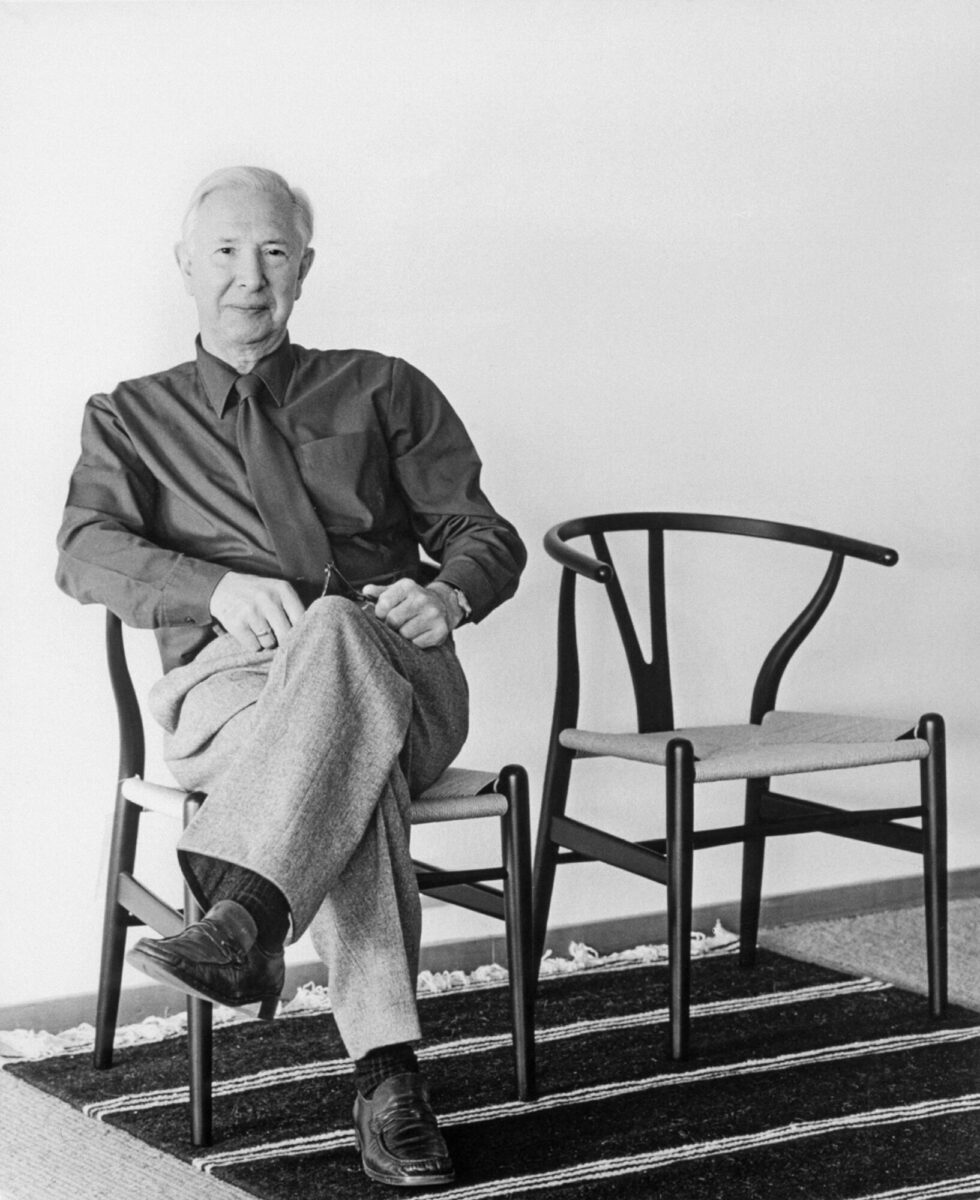

「なぜハンス・J・ウェグナーという才能がここまで成功できたのか」

今回は、ハンス・J・ウェグナーを国際的に有名にした立役者「サレスコ(SALESCO)」、そしてその背景にあったデンマーク家具業界全体の戦略についてお話しします。

Contents

5社が手を組んだ共同ネットワーク

1951年、デンマーク家具業界でちょっとした革命が起こりました。

カール・ハンセン&サン、AP Stolen、GETAMA、アンドレアス・ツック、ライ・モブラーという5つのメーカーが協力し、サレスコという販売・生産ネットワークを立ち上げたのです。

工房ごとにバラバラに作って売っていた時代に、製作と販売を分担して大きな力にまとめる仕組みは画期的でした。いまで言うと、複数のブランドがひとつのプロジェクトを動かすようなイメージです。

ウェグナー作品が世界に広がるきっかけに

この仕組みの恩恵を最も受けたのが、若手デザイナーだったウェグナーでした。

Yチェアやベアチェアなど、いまでは定番となった椅子も、サレスコの体制があったからこそ安定して生産され、海外のバイヤーや顧客に届くようになったのです。

生涯で500脚以上の椅子を手掛けたウェグナーですが、それだけの作品を発表できる場を「家具業界全体」で用意してくれていたんです。

もし各メーカーが単独で動いていたら、このスピードや規模では世界に広がらなかったかもしれません。

なぜ業界全体でウェグナーを押し上げたのか

当時のデンマークは市場が小さく、国内だけでは家具メーカーが成長しにくい状況でした。だから家具を輸出産業として育てることが重要だったのです。

①輸出産業としての家具デザイン

戦後のデンマークは、付加価値の高いデザインと職人技を武器に、「量より質」で海外市場を開拓しようとしていました。

②「Danish Modern」というブランドづくり

単なる製品ではなく、自然素材・手仕事・シンプルさといった哲学を込めた「デンマークの暮らし」を売るストーリーをつくり、国全体のイメージアップにもつなげました。

③企業間の協力で規模と品質を確保

椅子、テーブル、ソファ、収納…それぞれの得意分野を持つメーカーが分業することで、単独では対応できない大量受注や安定供給が可能になりました。

④文化の発信

美しい家具、北欧の生活文化、自由でモダンなライフスタイルを象徴するデザインが、アメリカなど西側諸国で注目され、文化外交のような役割も果たしました。

こうして、業界全体がひとりの才能を“国の顔”に押し上げるような構図ができあがっていたのです。

カギを握った人物、アイヴィン・コル・クリステンセン

サレスコを実際に動かし、ウェグナーとメーカーを結びつけたのが、カール・ハンセン&サン営業マン出身のアイヴィン・コル・クリステンセンです。

彼は後に独立し、ポール・ケアホルムの作品を扱う「E. Kold Christensen 社」を設立しますが、その前にウェグナーを世界へ押し上げる大きな役割を果たしていました。

才能あるデザイナーと、製作するメーカー、そして販売の仕組み。三つがそろうことで、北欧デザインの黄金期が生まれたのです。

名作家具の裏舞台

ウェグナーの椅子を眺めながら、その裏にあるネットワークや人の動きを知ると、デザインの面白さや広がり方がまた違って見えてきます。

こんなふうに仕組みの視点から見ると、名作家具がぐっと身近に感じられるはずです。