デンマークを代表する名作椅子「CH24」

「インテリア業界では知らない人はいないです!」

とは言い切れないですけど、とてもとても有名なダイニングチェアです。

あまりに当たり前な存在すぎて、意外と記事を書いていなかったことに気づいたので、改めてCH24のことについてお話をしてみようと思います。

Contents

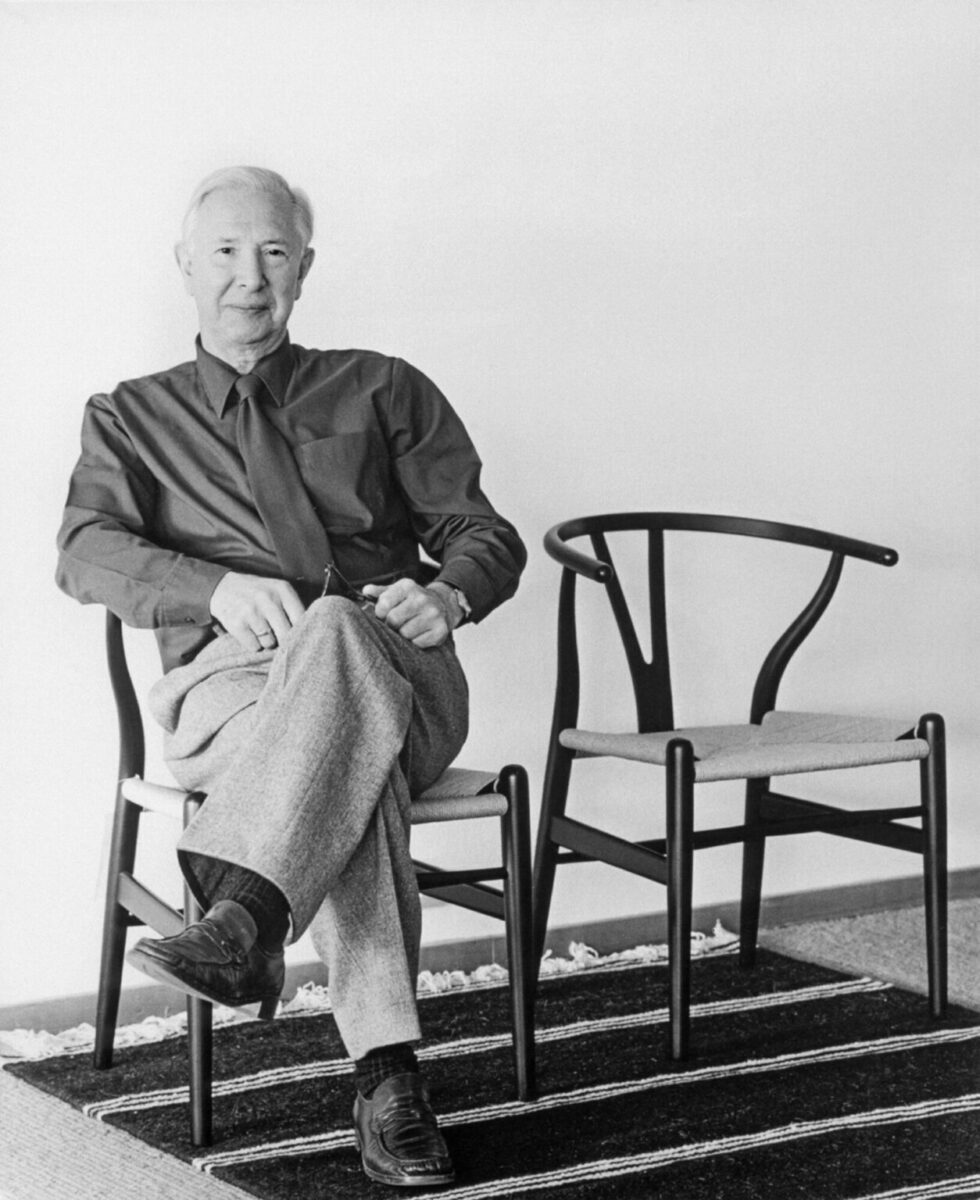

デザイナーと誕生の背景

「CH24(Yチェア)」をデザインしたのは、デンマーク家具デザインの巨匠「ハンス J. ウェグナー」です。1949年に「カール・ハンセン&サン」から発表されました。

CH24はウェグナーとカールハンセンとのコラボの際に初めてデザインされた5脚のうちの1脚です。

この5脚が「ファースト・マスター・ピース」と総称されています。

ウェグナーは製品を生み出す際に「リデザイン」という手法を用います。

「リデザイン」とは簡単に言うと、過去に存在しているデザインを改良し、より良いものを作りだす事です。

CH24も生み出されるまでにいくつかのリデザインを繰り返して生み出されました。

そのインスピレーションの源は、「オーレ・ヴァンシャー」というデザイナーが1943年に著した本に登場する「クワンイ」(中国明時代の椅子)」を目にしたところから始まりました。

ウェグナーはそこから着想を得て、リデザインを行いました。

リデザインの道中のチェアも現在も販売されています。

チャイナチェア(1944年)

チャイニーズチェア(1945年)

まだこの段階ではかなりクワンイのデザインの面影が強く出ているのではないでしょうか?

デザインと機能美の秘密

Yチェアは14個の木製パーツで構成され、100以上の工程を経て製造されています。

また、製造にはネジやクギなどの金属は使用されておらず、木材のみで組み立てられています。

CH24には製造面でとても優れている面があります。

それはすべてのパーツが2次元の曲がりのみのパーツという事です。

「それが何なんだい」と言われてしまいそうですが、下の写真を見てみてください。

こちらの三つはウェグナーが生み出した椅子の中でも有名な椅子です。

「PP503(ザチェア)」 ¥1,057,100円(税込)~

「CH24(Yチェア)」¥104,500円(税込)~

「CHINA CHAIR」¥1,207,800円(税込)~

価格を比べてみるとCH24の価格が比較的お手頃なのがわかります。

「PP503」や「CHINA CHAIR」のなめらかな曲線は3次元的な曲線を描いているため、機械を導入しにくい形状をしています。

一方でCH24はすべてのパーツが2次元の曲がりのみのパーツで構成されているので、機械での仕事を導入しやすく価格を抑える事ができます。

特徴的なパーツ

製造面でも優れたデザインをしているCH24ですが、特徴的なパーツを紹介します。

背中のYの部分

CH24の愛称の由来にもなっているこのパーツ。

パーツ自体は2次元の曲線なのですが、背もたれの部分に差し込むときに少しひねって差し込んでいます。

リデザイン前の「チャイニーズチェア」ではYの部分が板状でした。

板状の場合ですと、背もたれの形に合わせるためにどうしても3次元の曲げが必要になります。

ですので、Yのパーツは製造面でも非常に考えられた形状をしているという事です。

また、Yチェアの背もたれ部分は積層合板が使用されています。

「木の椅子」と聞くと無垢材を想像されるかもしれませんが、ウェグナーは無垢材にこだわらず、適材適所で積層合板を使っています。

あくまで、「良い椅子」をつくことが目的という事が感じられます。

Yの部分が鳥の鎖骨の部分に似ている事から「Wishbone Chair(ウィッシュボーンチェア)」とも呼ばれています。世界的には「CH24」か「ウィッシュボーンチェア」の呼び方が主流です。

「Yチェア」という呼び方は実は日本独特の呼び方なんです。

笠木

笠木のパーツは長い一本のパーツを曲げています。

笠木を削りだそうとすると無駄な部分がたくさん出てしまいます。

効率よく材料を使用する工夫がされている事がわかります。

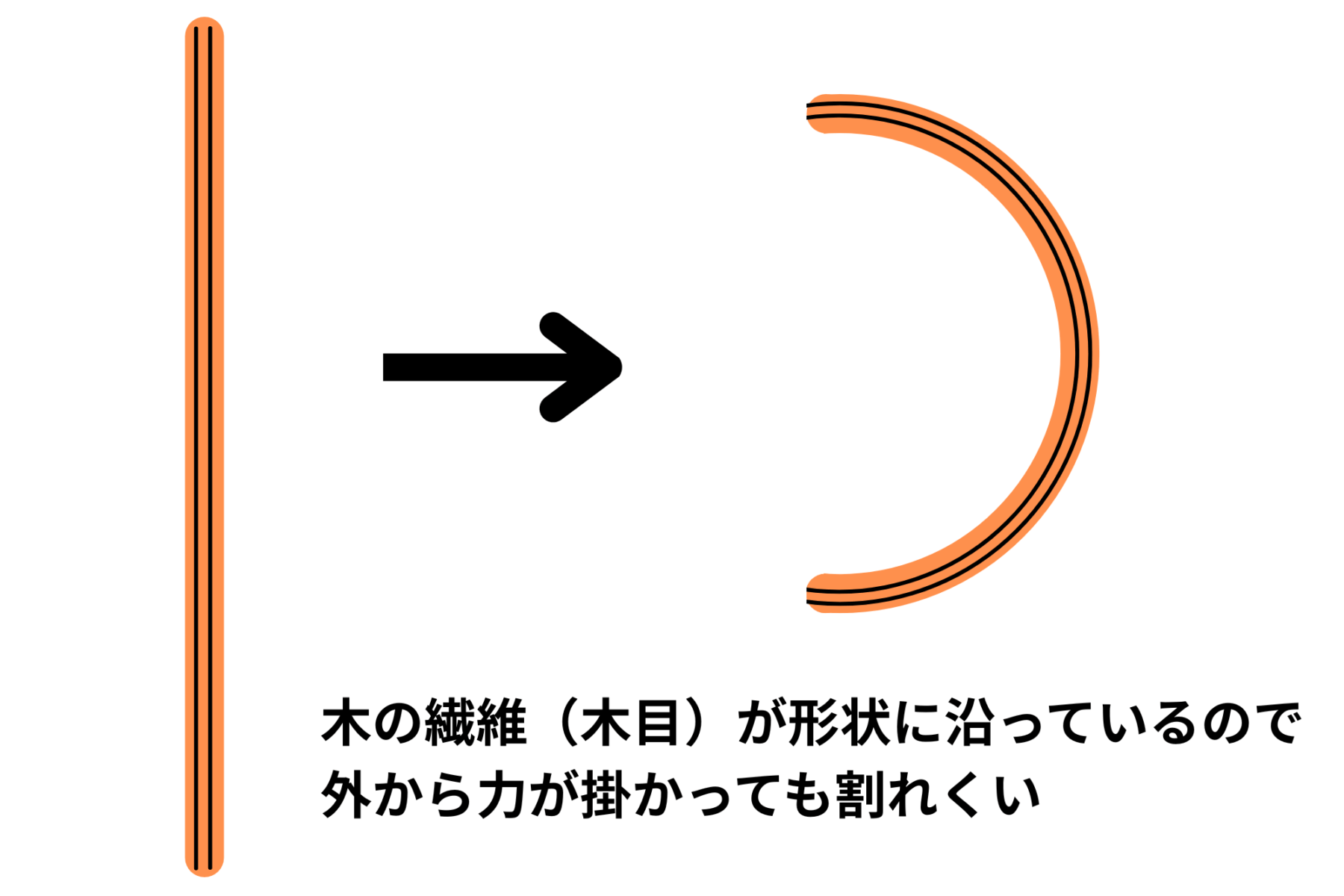

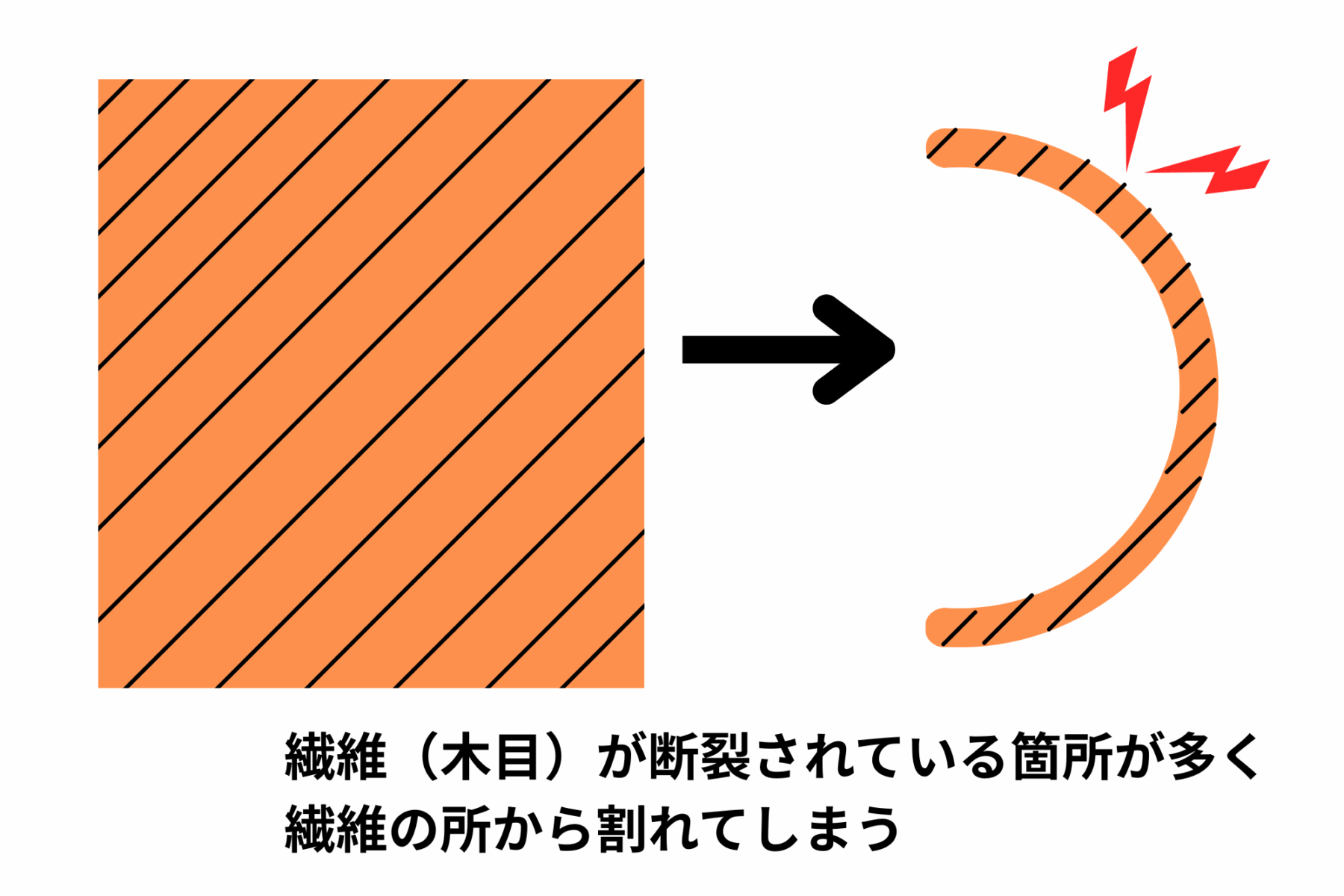

下の写真のように木材は繊維方向によって強さが変わってきます。

一本の木を曲げる事で、木材が持っている耐久性を発揮することができます。

木工職人出身のウェグナーの木材の知識が深いことが伺えます。

木の種類

Yチェアは現在「ビーチ」「オーク」「アッシュ」「ウォルナット」といった材種で展開されています。

2022年ごろに新たに「チーク」と「マホガニー」がラインナップに加わりました。

元々、チーク材やマホガニー材がラインナップになかった理由はこの2つの木材が曲げにくいからです。

そこで薄くスライスした木材を曲げながら圧着できる機械をカールハンセンが導入したことでチーク材とマホガニー材がラインナップに加わる事が出来ました。

下の写真を見比べてみるとわかりやすいかもしれません。

しかし、現在はチーク材とマホガニー材は木材の入手が困難になったことから廃盤になってしまいました。

ちなみに私はチーク材のYチェアを購入しました。

「座面の高さ」と「机の高さ」

座面高さの種類

Yチェアには現在「45cm」と「43cm」の2種類があります。

デザイン当初の1949年は「43cm」が標準でしたが、その後デンマーク人々の平均身長が伸びてきたことから「45cm」が生まれました

現在は45cmが通常使用です。

43cmは受注生産になり、約半年ほどの納期が掛かります。

ちなみに43cmのものは45cmの脚をカットしている訳ではなく、43cm用の脚を制作して、組み立てられています。

肘は机にあたります。

机の高さとイスの座面の高さの差を「差尺」と言います

差尺のオススメは27cmです。

詳しくは以下の記事でお話しているので、興味のある方は是非ご覧ください。

ダイニングセット選びのポイントは”椅子を先に決める”

座面が45cmの場合は机は72cmがおすすめです。

この場合CH24をはテーブル尾の側面に当たります。

ただ、72cmのテーブルに座面高さ43cmですと、少し机に納める事ができます。

しかし、注意が必要です。

木材は繊維に対して垂直の方向には強いのですが、繊維に対して平行の方向からの力には比較的弱いです。

72cmと45cmの組み合わせの時のように肘の先端が当たる場合は繊維に対して、垂直に机が当たるので傷がつきづらいのです。

しかし、72cmと43cmの組み合わせですと、チェアを収めた時に繊維に対して平行方向に机が当たるので傷がつきやすくなります。

また、目立ちやすい良位置にキズがついてしまうのも注意が必要です。

ウェグナーは木材の特性を理解した上で、肘の先端がテーブルに当たるように設計しています。

木工職人の経験もあるウェグナーの知見を感じられるポイントです。

また、たまに聞かれるのですが、CH24は机に掛けて使うのは推奨されていません。

物理的にかけれないことは無いのですが、故障の原因になってしまいます。

ペーパーコードの魅力

座面には「ペーパーコード」という素材が使われています。

北欧家具ではよくつかわれている素材ですが、日本ではあまり馴染みのない素材です。

(日本でも最近わりと増えてきたようにも感じます。)

ペーパーコードの歴史

もともとペーパーコードは、荷造り用の紐やロープとして使われていました。

軽くて丈夫、しかも加工しやすいことから、次第に工業製品や日用品にも広まっていきます。

第二次世界大戦中には、革や木材が不足したため、代替素材として家具づくりにも用いられるようになりました。

CH24のペーパーコード

CH24は一1約150メートルものペーパーコードを使用しています。

職人さんが1時間以上かけて丁寧に編み上げます。

途中で休憩をはさむと微妙に力加減が変わってしまうとのことで、一度編み始めると、最後まで一人の職人さんが編み続けます。

かなり力を使う作業なので、連続では編むことはできません。

ですので、一人の職人さんで、一日に7~8脚しか作る事ができません。

時間と手間がかかっているのを感じられます。

使い勝手

ペーパーコードのチェアは座っているうちにだんだんと自分のお尻の形にあってきます。

私も自宅でかれこれ2年ほど使っていますが、確かに座り心地が変わってきたのかなと思います。

ペーパーコードは通期性が良いので、夏場に長時間座っていても蒸れを感じることはありませんでした。また、冬場でも座った時にヒヤッとする感覚もありませんし、座っていて寒いなと感じた事もないように感じます。

メンテナンスについて

ペーパーコードは使用状況によりますが10~15年ほどで張替えが必要になります。

カールハンセンのメンテナンス工業が埼玉にあります。

張替の金額は2025年11月現在で、1脚当たり27,500円(税込)です。

北欧では家具をメンテナンスしながら長期間使う文化があります。

さらに、自分の代だけではなく、子の代、孫の代と代にわたって家具を引き継いでいきます。

安い家具を頻繁に買い替えるのではなくて、良い家具を大事にメンテナンスしながら使っていく方が、豊かな暮らしではないのかなと思っています。

座り心地の特徴

CH24が愛される理由として、「座り心地が良い」という事は大前提です。

座り心地はあくまで、その人それぞれ理想の座り心地は違うので、あくまで「多くの方にとって座り心地が良い」という事です。

ここでは「座り心地」というより、「座り方」という方が適切かもしれませんが、座り心地の方が言葉的にしっくりくるので「座り心地」で続けていきます。

ゆったりとした座り心地

CH24は「きっちり座る」というよりも「ゆったり座る」ような座り心地です。

広めの座面はもちろんのこと、「高めに設計された肘」のおかげで両腕を預ける事ができます。

かといって、ゆったりしすぎている事もないので、ダイニングチェアとして食事も摂りやすい姿勢で座る事も出来ます。

肘が後ろ脚から伸びているので、下の写真のように崩した座り方もできるのもポイントです。

長時間座るときに、ずっと同じ体勢で座ることはありません。

様々な座り方ができることによって、長時間座ることができるのもCH24の良いところです。

また、CH24は「ゆったり座れる」と「軽い」ことからダイニングだけではなくて、ヒョイとリビングに移動させて、ラウンジチェアのように使用できるのもポイントです。

私も自宅で使う際に、食事から、パソコン作業、読書など様々なシーンでCH24が活躍してくれている事に感謝しています。

立体商標について

CH24は日本で立体商標として登録されています。

立体商標というのは、ロゴや名前ではなく「形そのもの」を商標として守る仕組みのことです。

しかし、立体商標の登録はとても難しく、時間もコストもかかります。

立体商標は「形を見ただけで、そのブランドの商品だと分かる」くらいの独自性と認知度が必要で、

家具の世界ではシンプルで普遍的なデザインが多いため、形だけでブランドを特定できることはなかなかありません。だからこそ、椅子が立体商標をとるのは珍しいケースです。

日本でインテリアの立体商標を取っているのは「CH24」とルイスポールセンの「PH5」です。

エコーネスの「ストレスレスチェア」も取っているとのことなのですが、私が調べている限りでは確実とは言えないので、調査中とさせてもらいます。

仕上げや塗装の種類

CH24は仕上げや塗装種類もいくつかあります。

まず仕上げでいうと以下の種類があります。

ソープ仕上げ

日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、北欧では主流の仕上げです。

純度の高い石鹸で洗って、それをふき取って、軽くヤスリをかけるという方法です。

オイル仕上げよりも気の質感をダイレクトに感じる事ができます。

オイル仕上げ

家具の仕上げの中では主流の仕上げの方法です。

木材に染み込むタイプの仕上げ方法です。

木の木目の感じなど、木質感を感じられる仕上げです。

すこし、”濡れ色”になる仕上げです。

他にもウォルナットの色味くらいまで着色されるような「スモークドオイル」

少し、白っぽい色味になる「ホワイトオイル」があります。

ラッカー仕上げ

表面に塗膜ができる仕上げの方法です。

ツルっと少し光沢のあるような見た目です。

ソープ仕上げや、オイル仕上げよりも汚れが付きにくいのも特徴です。

ソフトカラー塗装

2020年に限定色として登場しました。

現在では18色のカラーラインナップがあります。

カラーの中にはロンドンを拠点とするデザイナー、イルス・クロフォードとのコラボレーションしたカラーもあります。

愛され続ける理由

さて、以上がCH24でお伝えできることだと思います。

他にも情報はあるのですが、ニッチすぎるので今回は控えておきます(笑)

最後に簡単にCH24の魅力をまとめてみました!

- 座り心地が良い(多くの方にとって)

- 美しいデザイン

- 丈夫で資産的価値も高く、一生ものとして使える

- 長く使うためのメンテナンス体制

- 歴史と文化を背景に持つ、無形の付加価値

- 食事から読書まで、幅広いシーンに対応できる使いやすさ

- 様々な人の好みに対応できる木材やカラーバリエーション

以上のことからYチェアは「ただの椅子」ではなく、暮らしを豊かにする存在として、多くの人々の心を掴んで、その位置にたらしめているのだと思います。